올여름에는

묵호로 마카모예

검은바다, 묵호

‘묵호(墨湖)’라는 지명은 조선 말기 강릉 부사 이유응이 지은 것으로, 바닷가에 물새가 유독 많이 모여들어 ‘새도 검고 바다도 검다’라는 의미라고 한다.

1937년 개항한 묵호항은 1940년대 국제무역항으로 성장해 1970년대까지 동해안의 어업기지로 전성기를 누렸다. 항구는 오징어잡이배 불빛으로 밤에도 대낮처럼 환했고, 묵호항에 일거리가 넘치자 사람들이 몰려들었다.

골목길을 따라 물이 흐르다, 논골

동해에서 잡은 신선한 수산물이 마을 전체에 넘쳐 났다. 사람들은 판매할 생선을 건조하기 위해 지게나 고무 대야에 담아 덕장(물고기를 말리는 구조물이 있는 곳)으로 옮겼고, 그 과정에서 떨어진 물이 골목길을 따라 흘러내렸다. 그 모습이 마치 모내기를 준비하는 논을 연상시킨다고 해서 그때부터 그곳을

‘논골’이라고 불렀고, 항상 물에 젖어 있는 탓에 ‘마누라와 남편은 없어도 살지만 장화 없이는 못 산다’라는 말까지 생겼다고 한다.

동해 경제를 이끌 만큼 번성했던 묵호항이었지만 동해항이 개항하면서 규모가 점차 줄어들었고, 사람들도 새 일자리를 찾아 떠났다. 호황을 누렸던 묵호항은 그렇게 쇠락해 갔다.

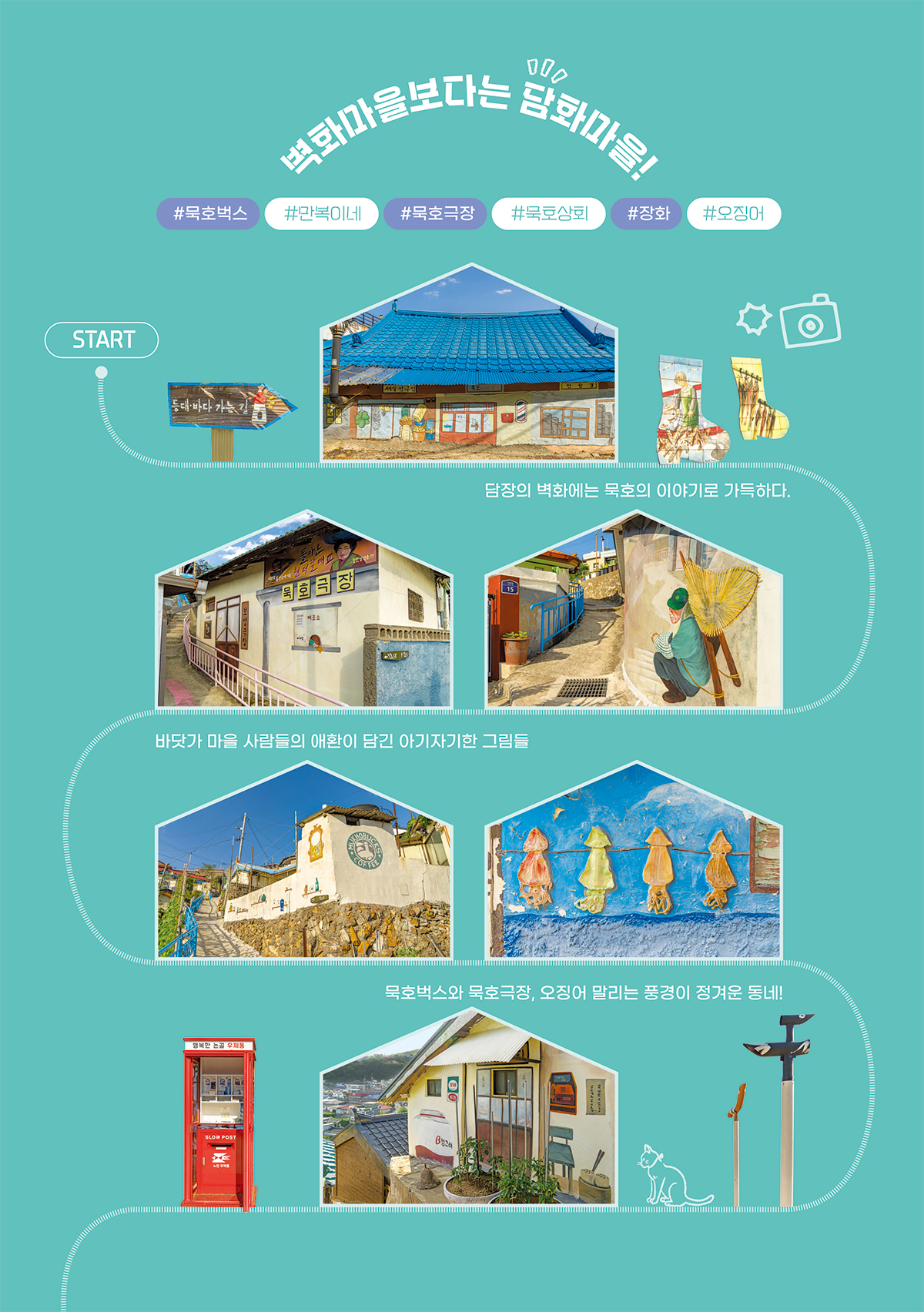

어촌마을 사람들의 이야기, 논골담길 벽화

회색빛이었던 동네가 다시 생기를 찾은 건 2010년, 골목길에 벽화를 그리면서부터다. 고된 뱃일을 마친 사람들, 노가리 안주로 하루의 피로를 풀었던 대폿집, 큰 보따리를 머리에 인 할머니, 묵호 하면 빼놓을 수 없는 오징어와 명태, 문어, 생필품이었던 장화 등 마을 사람들의 삶이 논골담길 곳곳에 그림으로

그려졌다.

논골담길은 네 갈래로 나뉘어 있는데, ‘논골1길’은 묵호의 옛이야기를, ‘논골2길’은 희망의 이야기를, ‘논골3길’은 황금기를 보냈던 묵호의 과거 모습과 어르신들의 삶의 이야기를, 마지막으로 ‘논골4길’은 새로운 바람에 대한 이야기를 그림으로 담아냈다. 주민들이 함께 참여해 완성했다는 사실이 특별하다.

동해에서 잡은

신선한 수산물이

마을 전체에 넘쳐 났다

글. 박영화

글. 박영화

사진. 정우철

사진. 정우철

동해시 해맞이길 289

동해시 해맞이길 289